店主のつれづれなるままに コアアートスクエアからのお知らせ

北原白秋とハーモニカ

ハーモニカソロで演奏される「城ヶ島の雨」、「砂山」、「この道」、「からたちの花」、「ペチカ」などは北原白秋の詩による名曲であることは皆さんもよくご存知でしょう。

その白秋が実は、少年時代にハーモニカを吹いたと考えられるのです。

第一歌集『桐の花』に「病める児はハモニカを吹き夜に入りぬもろこし畑(ばた)の黄なる月の出」という一首があります。

病める児とは白秋自身。他人の観察ではなく自身の体験をうたった歌でしょう。白秋は幼少の頃、病弱で家人からは壊れものに触るように育てられました。

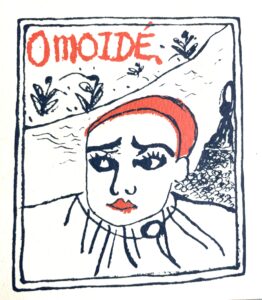

幼少年期のことをテーマにした白秋の第二詩集『思ひ出』の巻頭を飾る〈序詩〉はこうはじまります。

<思ひ出は首すぢの赤い蛍の/午後(ひるすぎ)のおぼつかない触覚(てざはり)のやうに、/ふうはりと青みを帯びた/光るとも見えぬ光?>

そして第3連に次のように書き連ねます。

音色ならば笛の類、

蟾蜍(ひきがえる)の啼く

医師の薬のなつかしい晩、

薄らあかりに吹いてるハーモニカ。

たそがれのさみしさを想起させる幼き日の記憶とともにハーモニカ体験は彼の脳裏に刻印されます。

白秋の家は福岡県の水郷、柳川。江戸時代から栄えていた商家で、明治34年の大火で酒倉を消失して家産が傾きはじめるまでは裕福な家庭でした。

少年の日の白秋が手にしたのはハーモニカがまだ珍しい時期のドイツ製の「マウスハーモニカ」と称されるものだったでしょう。なぜならハーモニカが普及するのは明治38年以降、日露戦争の勝利を機に「カチドキブエ」と称するハーモニカがドイツから大量に輸入されるのを待つほかはなかったですし、国産ハーモニカは明治43年になって小林鶯声社が製作開始、大正3年の第一次世界大戦以降でないと量産化は始まりません。

ハーモニカが日本にお目見えした時期はちょうど白秋が生まれた明治18年前後。でもそれは観工場や博品館といったデパートの前身のようなところで売られているおもちゃ同然のものでした。白秋が10歳になる頃になってようやく、銀座十字屋楽器店の雑誌広告に何種類かの「マウスハーモニカ」がイラスト入りで紹介されるようになりました。長男坊の白秋に誰かが買い与えたに違いありません。

電灯はまだ珍しく、石油ランプが主力の時代、暮れなずむ夏の夕べ、耳をすませば、ほら白秋の吹くハーモニカの音色が聞こえてきませんか。